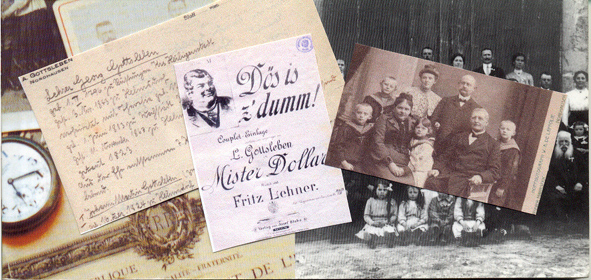

Wilhelm Anton Gottsleben

1812-1867

»Idealist,

Turner und Feuergeist«

Anton Gottsleben (1812-1867) und das Hildesheim des Biedermeiers

Von Klaus Arndt

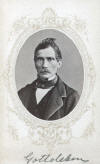

Wilhelm Anton

Gottsleben

(Foto: Stadtarchiv Hildesheim,

Bestand 951 Nr. 1414)

Vor

genau zweihundert Jahren, am 10. Juni 1812, wurde Wilhelm Anton

Gottsleben in Marienburg geboren. Seine Eltern,

Franz Joseph

Christoph Gottsleben (1777-1860) und Marie Louisa Therese, geb.

Mach(t)zum (1777-1828), hatten sechs Kinder, von den zwei bereits im

Säuglingsalter verstarben. Christoph Gottsleben war

Oekonomieverwalter und Amtsvogt, zuletzt in Moritzberg. Dort verbrachte

auch Anton Gottsleben seine Kindheit und Jugend.

Der Turner

Anton Gottsleben

besuchte das Bischöfliche Gymnasium Josephinum in Hildesheim. An dieser

Schule liegen auch die Anfänge des Turnvereins Hildesheim, die untrennbar

mit dem Namen Gottsleben und Joseph Helms verbunden sind. Bereits

1828 sind turnerische Aktivitäten des Josephinums bezeugt. Zunächst wurde

im Garten von Gottslebens Eltern am Moritzberg geturnt, dann im

Pepperworth, danach vor dem Ostertor und später am Dammtor. Fast

revolutionäre Aktivitäten, denn im Königreich Hannover, zu dem Hildesheim

gehörte, wurde die Turnerei nicht gern gesehen, in Preußen war sie sogar

verboten. Auch am Josephinum gab es immer wieder Verbote durch den

Schulleiter. Schulfach wurde Turnen erst im Jahr 1868/69.

|

Die ersten

Hildesheimer Turnübungen am Fuß des Moritzberges,

vermutlich im Garten von Anton Gottslebens Eltern (um 1828)

(Lithographie: Stadtarchiv

Hildesheim, Bestand 967 Nr. 183)

|

Verweilen

wir noch etwas bei Gottslebens Liebe zur Turnerei. Die bis in die

1840er Jahre bestehende Turnsperre wurde beendet, das Turnen fand nicht

nur an den höheren Schulen sondern auch in der Bevölkerung breite

Zustimmung, und im Vereinsleben selbst vollzogen sich Ereignisse, die

außerordentlich bestimmend auf den weiteren Turnbetrieb einwirkten. Das

Gefühl der Zusammengehörigkeit und die damit verbundene Vaterland- und

Bruderliebe regte sich in allen deutschen Landen. Geeint wollte das

deutsche Volk allen Anfeindungen von innen und außen entgegentreten, und

Deutschlands waffenfähige Männer schlossen sich zu diesem Zwecke zu

Bürgerwehren zusammen und suchten den Körper durch Turnübungen zu

stählen. In diese Entwicklung des Hildesheimer Turnwesens griff Anton

Gottsleben 1848 entscheidend ein und gründete am 4. Mai mit

Gleichgesinnten im »Goldenen Engel« den »Männerturnverein von 1848«. Schon

nach wenigen Tagen waren dem Verein 211 Mitglieder beigetreten, und nach

einem knappen Jahr waren es schon 310 Mitglieder. Geturnt wurde zunächst

auf dem Sommerturmplatz des Josephinums. Später wurde dem Verein ein Platz

an der Steingrube zugewiesen.

Gottsleben, Vereinspräsident von 1848 bis 1853, war schon seit der

Vereinsgründung darum bemüht, eine Turngelegenheit für die Wintermonate zu

schaffen, als die Verwaltung sich bereit erklärte, die im Sommer als

Wolllager genutzte Reitbahn am Ratsbauhof während der Wintermonate als

Turnhalle nutzen zu lassen. Für seinen unermüdlichen Einsatz verlieh ihm

der »MTV v. 1848« 1863 die Ehrenmitgliedschaft, eine besondere

Auszeichnung, die ihm auch der 1861 gegründete »MTV Eintracht« zukommen

ließ.

Der Katholik

Im Sommer 1844 wurde

in Trier der so genannte »Heilige Rock«, das angebliche Gewand Christi

ausgestellt.

Diese Veranstaltung hatte auch für Hildesheim Bedeutung, führte sie doch

zur Entstehung einer religiös-politischen Bewegung, die unter dem Namen

Deutschkatholiken, manchmal auch Christkatholiken genannt, bekannt wurde.

Zwei

Gruppierungen, die »Christlichkatholisch-Apostolische Kirche« und die

»Allgemeine Christliche Kirche«, beide begründet von bereits

exkommunizierten Theologen, vereinigten sich 1845 und nannten sich

»Deutschkatholische Kirche«. Sie erklärten die Bibel zur einzigen

Glaubensgrundlage, erkannten lediglich Abendmahl und Taufe als Sakramente

an, vertraten die Gleichberechtigung der Frauen in allen Gemeindeangelegenheiten, billigten ihnen das aktive und passive Wahlrecht

zu und verwarfen den Zölibat. Sowohl das kirchliche Lehramt als auch den

päpstlichen Primat lehnten sie entschieden ab. Es konnte nicht verwundern,

dass diese Kirche, die den lutherschen Grundsätzen sehr nah war, auch

Platz für Protestanten und Juden bot.

Bereits

Anfang 1845 bildete sich in Hildesheim ein Kreis von Männern, die die

Gedanken dieser neuen Bewegung aufnahmen. Die »Deutschkatholische

Gemeinde« wurde gegründet, ein Vorstand gewählt, dessen Sprecher Anton

Gottsleben wurde.

Schon nach kurzer Zeit zählte man hundert Mitglieder. Große Sympathie

erfuhr diese neue Gemeinschaft von der »Gerstenbergschen Zeitung« und vom

Hildesheimer Rat, der als Gottesdienstraum zunächst den Rathaussaal, dann

die Kapelle des lutherischen Waisenhauses zur Verfügung stellte.

Eine

Sammlung zur finanziellen Unterstützung wurde veranstaltet, die übrigens

drei Protestanten ins Leben riefen, darunter Justizrat Lüntzel. Ein

Prediger wurde berufen, Joseph Lorenz, ein ehemaliger katholischer

Priester aus Böhmen und Freund Robert Blums (1807-1848), der allein von

der Gemeinde bezahlt werden musste.

Bischof

Jakob Josef Wandt (1780-1849) reagierte sofort. Bereits am 22. März 1845

wurden sechzig Personen aus Hildesheim und Umgebung von ihm

exkommuniziert, darunter Anton Gottsleben und sein Vater

Christoph Gottsleben. Allerdings scheiterte er mit seinen Versuchen,

gegen den Verleger Constantin Gerstenberg (1794-1877) gerichtlich

vorzugehen und es gelang ihm auch nicht, eine Beschwerde gegen den Rat

wegen Unterstützung der Deutschkatholiken bei der »Landdrostei«

durchzubringen.

Anton

Gottsleben wandte sich an die Hannoverschen Stände, die neue

Religionsgemeinschaft zuzulassen, eventuell als Sekte, denn nur

Protestanten und Katholiken hatten im Königreich Hannover gleiche

bürgerliche wie politische Rechte. Im Kabinett in Hannover wurde man

misstrauisch gegenüber einer Bewegung, die, was die Geisteshaltung anging,

in gefährliche Nähe zu Demokraten und Revolutionären eingestuft wurde. Wer

Freiheit in der Gemeinde praktiziere, mochte bald auch Freiheit in Politik

und Gesellschaft fordern.

Dennoch sprach sich König Ernst August (1771-1851,

König ab 1837) am 18. Februar 1846 für die Duldung der »Sekte« aus,

allerdings mit Auflagen. Daraufhin stieg die Mitgliederzahl auf

einhundertsechzig an.

Neben der

Überwindung der konfessionellen Spaltung lag den »Deutschkatholiken« die

Einigung der deutschen Nation am Herzen. Beide Ziele haben sie nicht

erreicht. Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 hatten sie als

religiöse, nationale und sozialpolitische Oppositionsbewegung keine Chance

mehr. 1867, beim Tode Anton Gottslebens, zählte die Glaubensgruppe

in Hildesheim noch achtundzwanzig Mitglieder.

Der Jurist

Zurück zum Werdegang

Anton Gottslebens. Er besuchte erfolgreich das Josephinum. 1832

begann er sein Jurastudium an der Universität Göttingen. Am 5. September

1835 wurde ihm die Beendigung seines Studiums mit Ausfertigung des

Abgangszeugnisses bescheinigt, in dem – wie damals üblich – keine Noten

enthalten waren, sondern lediglich die von ihm besuchten Veranstaltungen

angegeben wurden. Hinsichtlich seines Betragens waren zwei Bemerkungen

handschriftlich angefügt. Im Wintersemester 1833/34 erhielt er zwei Rügen

und drei Tage strengen Karzer, weil er auf der Straße Unfug getrieben habe

und sich gegenüber einem Pedell zu ungebührlichen Äußerungen habe

hinreißen lassen. Von dem Verdacht der Teilnahme an einer unerlaubten

Verbindungsversammlung wurde er freigesprochen. Am 23. Dezember 1836

teilte das Ministerium in Hannover mit: »Wir haben uns bewogen gefunden,

den Candidaten der Advocatur Anton Gottsleben zu Moritzberg zu seiner

weiteren practischen Ausbildung als Auditor beim Amte Hildesheim

anzustellen«. Dass man dem »Auszubildenden« Anton Gottsleben »auf

die Finger schaute«, ging aus einem Schreiben der »Königlichen

Landdrosterei« vom 29. Juni 1840 hervor, in dem man darum bat,

»vertraulich über den Fleiß, das Betragen und insbesondere über die

politischen Gesinnungen des Amtsauditors Gottsleben an uns zu berichten«.

Ob zu

dieser Nachfrage Anlass bestand, ließ sich nicht mehr feststellen.

Anton Gottsleben schloss seine Ausbildung erfolgreich ab. 1844 wurde

er im Adressbuch unter der Adresse Hoheweg 436 als Advocat geführt. Die

Neufassung der Städteordnung führte zu der seit langem geforderten

Trennung von Verwaltung und Justiz. Die Justizkanzlei wurde Obergericht

und unterstand nun der staatlichen Aufsicht. Das ehemalige Stadtgericht

wurde zum Amtsgericht und dem neuen Obergericht untergeordnet. Anton

Gottsleben wurde hier als Anwalt zugelassen und trug spätestens ab

1853 den Titel »Obergerichtsanwalt«.

Anton

Gottsleben war unverheiratet und zog häufig um. Nachdem er 1844 im

Hoheweg 436 gewohnt hatte, finden wir ihn 1847 Hinter dem Heiligen Kreuz

474, 1849 in der Altpetristraße 403, 1852 in der Jacobistraße 121, 1857 in

der Kurzen Burgstraße 1475, dort mit seinem Vater und seiner Schwester,

dem Fräulein Minne Gottsleben. Ab 1858 ist der neue Wohnort der

Familie die Lange Burgstraße 1455. Nach dem Tod des Vaters im Jahr 1860

und dem Auszug seiner Schwester wohnte der Obergerichtsanwalt Anton

Gottsleben ab 1864 im Langenhagen 1658, genau in der Gegend, wo die

Cholera im Jahre 1867 dann am schlimmsten wütete.

Der Politiker

Das politische Leben

Anton Gottslebens begann mit seiner »Turnerei«, die im Königreich

Hannover nicht gern gesehen war. Man kann von einem ersten Ausbruch aus

bestehenden Vorstellungen sprechen. Auch die Gründung und aktive Mitarbeit

in der Gemeinschaft der Deutschkatholiken war ein eminent politischer Akt,

denn die übergeordneten Ziele dieser Gruppierung entsprachen weder den

Vorstellungen der katholischen Kirche noch den Wünschen der Regierung.

Anton

Gottslebens öffentlich wirksames politisches Auftreten ist erst seit

der Revolution von 1848

und den damit unter anderem verbundenen Unruhen in Hildesheim

feststellbar.

Der Advokat Friedrich Weinhagen (1804-1877), der »Oberführer« der

Hildesheimer Bürgerwehr, vertrat rigoros die Forderungen der 48er und

darüber hinaus auch weiter gehende Forderungen gegenüber der Hannoverschen

Regierung im Hinblick auf Veränderungen innerhalb der Städteordnung.

Fühlte sich doch die Stadt Hildesheim, die »Stadt der 15 000 Bettler« von

der immer mächtiger werdenden Residenzstadt Hannover und dem König ständig

zurückgesetzt. Es kam in Hildesheim zu gewalttätigen Auseinandersetzungen,

die mit der »erzwungenen« Absetzung von Bürgermeister Carl Christoph

Lüntzel (1779-1854, Bürgermeister von 1843-1848) und Syndikus Traumann

sowie der Festsetzung des »Landdrosten« ihre Höhepunkte fanden. Es würde

allerdings den Rahmen dieses Artikels sprengen, hier Gottslebens

politische Aktivitäten in den folgenden zwanzig Jahren näher vorzustellen.

|

Friedrich

Weinhagen spricht 1848 zu den Hildesheimern

(Abb.: Stadtarchiv Hildesheim,

Bestand 951 Nr. 1282)

|

Tod und Würdigungen

Trauer und

Bestürzung herrschen in ganz Hildesheim, als am 18. September 1867 die

Todesanzeige des Obergerichtsanwalts Anton Gottsleben erschien. Er

gehörte zu den ersten Einwohnern der Stadt, die der Choleraepidemie mit

mehr als zweihundert Toten zum Opfer fielen. Er wurde, wie bei einer

solchen gefährlichen Seuche üblich, in aller Stille schleunigst beerdigt.

Trauergäste waren verboten. Bereits am selben Tag erschien in der

»Hildesheimer Allgemeinen Zeitung« ein ausführlicher Nachruf, der begann:

»Unsere Stadt betrauert einen ihrer besten Bürger, Hannover einen seiner

bewährtesten Kämpfer für die Freiheit und den Fortschritt, das Vaterland einen

edlen Patrioten: der Obergerichtsanwalt Anton Gottsleben ist gestern, gegen

6 Uhr Abends, nach einer Krankheit von einigen Stunden an der Cholera

gestorben. Wen die Götter lieb haben, der stirbt jung.« Er, im besten

Mannesalter von 55 Jahren, sei in der Tat jung gestorben, denn er habe

seinen jugendlichen Idealismus durch die Jahrzehnte hindurch bewahrt,

unbekümmert um den Erfolg, unbekümmert um sich selbst. Er habe an seinen

Grundsätzen und Idealen unbeirrt festgehalten.

|

»Nachruf an

A. Gottsleben« in der

Hildesheimer Allgemeine

Zeitung

1867, Nr. 227

(27. September) |

Todesanzeige

in der

Hildesheimer Allgemeinen Zeitung

1867, Nr. 219

(18. September) |

»Nachhall an

Gottsleben«

in der Hildesheimer

Allgemeine Zeitung

1867, Nr. 233

(4. Oktober) |

»Wie er in diesem

Sinne gelebt, weiß fast jedes Kind seiner Vaterstadt, die wenig so

populäre und allseits verehrte Bürger hatte als Gottsleben. In seinem

Beruf als Anwalt wie in seiner vieljährigen Stellung als Mitglied der

städtischen Vertretung. Als Förderer jedes gemeinnützigen, jedes

nationalen Unternehmens, wie als Abgeordneter zur hannoverschen Zweiten

Kammer« sowie auch auf religiösem Gebiet habe er unerschrocken die letzten

Konsequenzen seiner Überzeugungen verfolgt, auch gegen die Wut und den

Spott anderer. Sein Leben sei unentwegt den Prinzipien des Liberalismus

gewidmet gewesen. Mit großem Jubel habe er den Sieg der deutschen Waffen

und die Grundsteinlegung zum Staate deutscher Nation begrüßt. Er habe den

Kampf wider das im vorigen Jahr durch die Niederlage der hannoverschen

Truppen im Preußisch-österreichischen Krieg am 29. Juni 1866 vernichtete

hannoversche Regierungssystem in

Stadt und Umgebung maßgeblich mit beeinflusst. Grundlage für Anton

Gottslebens politisches Wirken seien die Prinzipien der Burschenschaft

gewesen,

die Einheit des deutschen Volkes, Selbstbestimmung und der Ruf nach Ehre,

Freiheit, Vaterland. Der Nachruf schloss mit dem Versprechen, »sobald es thunlich sein wird«, allen die Gottsleben geliebt und verehrt

hätten, zu einer würdigen Gedenkfeier einzuladen.

Am 14.

Februar 1868 erschien in der »Hildesheimer Allgemeinen Zeitung« dann mit

der Überschrift »Gottsleben-Denkmal« eine Anzeige, in der um Spenden, hier

»Liebesgaben« genannt, gebeten wurde »für die Erfüllung des Wunsches,

seine letzte Ruhestätte mit einem würdigen Denkmal zu zieren«. Unter den

Unterzeichnern waren neben anderen die Namen Hachmeister, Götting, Senator Hermann Roemer

(1816-1894) sowie Stegmann und Zenker, die Präsidenten der beiden

Männerturnvereine zu finden.

Die beiden Schwestern Anton Gottslebens

erhielten am 17. September 1868

eine Kopie der von seinem Turnbruder und späteren Professor

Friedrich Küsthardt (1830-1900) geschaffenen Büste, die am folgenden Tag auf dem

Marienfriedhof feierlich enthüllt wurde. Überaus zahlreich war die

Beteiligung der Hildesheimer Bevölkerung bei dem Marsch zum Friedhof, wo

Gesangsvereine die Feier verschönten. Auch von außerhalb war die

Beteiligung der Turnerdeputationen, die Kränze niederlegten, eine sehr

stattliche. Auf der Schleife der Bückeburger Turner konnte man lesen »Dem

Bravsten der Braven«. Für das Andenken Gottslebens sorgten später

in erster Linie die Turnvereine »MTV v. 1848« und »Eintracht«, deren

Vertreter jahrzehntelang an seinem Todestag Kränze am Grabmahl

niederlegten.

|

»Hier ruht /

Anton Gottsleben / unermüdlicher Kämpfer für / Wahrheit und Recht /

geboren am 10ten Juni 1812 / gestorben am 17ten Sept. 1867«. Das stark verwitterte, drei

Meter hohe Denkmal aus behauenem Sandstein liegt heute auf dem

Bauhof, die vermutlich aus Bronze modellierte Büste von Friedrich Küsthardt

ist verschwunden.

(Foto: Sabine Brand) |

Anton Gottsleben

Büste von Friedrich Küsthardt

(Foto: Festschrift 100 Jahre MTV, 1948)

Gottslebens

Denkmal mit Büste

(Marienfriedhof, 1938)

(Foto: Schrader, HAZ Mai 1938) |

Eine

besondere Erinnerung erfolgte anlässlich des 90jährigen

Jubiläums des »MTV v. 1848«, als in der »Hildesheimer Allgemeinen Zeitung«

am 3. Mai 1938 unter der Überschrift »Wer war Obergerichtsanwalt Anton Gottsleben?« ein ausführlicher Artikel zu Leben und Wirken dieses Mannes

erschien. Mit Gottsleben habe die Stadt Hildesheim »seinen

temperamentvollsten, mit einem sonoren weithin schallenden Organ

begnadeten Redner verloren«, der 1848 mit Friedrich Weinhagen an der

Spitze der Freiheitsbewegung gestanden habe, und »als 1864 in ganz

Deutschland wegen Schleswig-Holstein die Begeisterung ihre hohen Wellen

schlug, steht Gottsleben wieder in der vordersten Reihe und wirbt

tatkräftig für die gute Sache, und als dann das Jahr 1866 angebrochen war,

gehörte er neben Roemer und Boysen zu den ›Drei G‹, Gerstenberg, Götting

und Gottsleben, die«, so schloss der Artikel über die vergessenen

politischen Aktivitäten, »wenn es ›schief‹gegangen wäre, den Hildesheimer

Staub von ihren Pantoffeln hätten schütteln müssen«.

Obwohl es mit den politischen

Ereignissen nicht schief gegangen war: für Anton Gottsleben trifft diese

Aussage jedoch in einem anderen Sinne zu. Er wurde in Hildesheim

vergessen.

Quellen

|

Anton

Gottsleben. Ein würdiges Denkmal für den »Feuergeist«.

In: Moritz vom Berge,

Stadtteilzeitung Hildesheim West Nr. 223 (2012), Januar [Internet-Ausgabe]. |

|

Anton Gottsleben

† [Nachruf]. In:

Hildesheimer Allgemeine Zeitung 1867, Nr. 219 (18. September). |

|

Anton

Gottsleben. In:

Hildesheim-Lexikon. |

|

Arndt, Klaus:

Friedrich Weinhagen und die Hildesheimer Unruhen von 1848. In: Alt-Hildesheim.

Jahrbuch für Stadt und Stift Hildesheim 47 (1976),

S. 19-29. |

|

Bauer, Karl:

Geschichte von Hildesheim von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hildesheim:

Gude, 1892. |

|

Bertram, Adolf:

Geschichte des Bisthums Hildesheim. Bd. 1-3. Hildesheim: Lax, 1899-1925. |

|

Ein Feuergeist, Teil 1

(Denkmal neu entdeckt) u. Teil 2 (Anton Gottsleben). In: Moritz vom Berge,

Stadtteilzeitung Hildesheim West Nr. 210 (2010), November, S. 4-5 u.

Nr. 211 (2010/2011), Dezember/Januar, S. 8-9. |

|

Festschrift zum

150-jährigen Bestehen des MTV v. 1848. Festschrift des Vereins. Hildesheim,

1998. |

|

Gebauer, Johannes

Heinrich: Geschichte

der Stadt Hildesheim. Verf. im

Auftrage des Magistrats von J. Gebauer. Mit

Einschalttafeln auf Kunstdruckpapier, einem Stadtplan und künstlerischem

Buchschmuck von Hermann Maier.

Bd. 1-2. Hildesheim: Lax,

1921-1924. |

|

Gerlach, Bernhard

u. Hermann Seeland: Geschichte des

Bischöflichen Gymnasium Josephinum in Hildesheim. Von der Aufhebung der

Gesellschaft Jesu im Jahre 1773 bis zur Zerstörung der Anstaltsgebäude

des Josephinums 1945. Bd. 1-2. Hildesheim:

Lax, 1950-1952. |

|

Gottsleben-Grabmal am würdigen Platz.

In: Moritz vom Berge,

Stadtteilzeitung Hildesheim West Nr. 249 (2014), Juni [Internet-Ausgabe]. |

|

Hundert Jahre Schüler-Turnverein Saxonia am Bischöflichen Gymnasium Josephinum

und Realgymnasium zu Hildesheim. 1833/1933. Hildesheim: Kornacker, [1933]. |

|

Kloppenburg, Heinrich: Die

Geschichte des Moritzstifts und der Gemeinde Moritzberg. Hildesheim, 1933.

[Maschinenschriftlich].

[Kloppenburg (1863-1952) war

Mittelschul-Lehrer und zeitweise Kreisheimatpfleger im Hildesheimer Raum. Er

hat u. a. die Moritzberger Geschichte maschinenschriftlich auf 1404

Din-A-4-Seiten zusammengestellt - alles was er damals an Dokumenten finden

konnte, zusammengefasst und zum Teil auch die Originalakten abgetippt. Das

Original seines maschinenschriftlichen Werkes liegt im Stadtarchiv Hildesheim.

Drei gebundene Exemplare der Durchschriften können im Stadtarchiv Hildesheim,

im Bistumsarchiv Hildesheim und im Hauptstaatsarchiv Hannover eingesehen

werden. Hinweis von Sabine Brand, Hildesheim.] |

|

Matern, Norbert:

Politische Wahlen in Hildesheim 1848 bis 1867. Bonn:

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 1959.

Bonn, Univ., Diss., 1958,

S. 72, 122 u. 175. [Schon in einer Vorversammlung der Wahlmänner am 15. Januar

beschloss man, den Obergerichtsanwalt Gottsleben, der wohl Weinhagens Stelle

übernommen hatte, zum Abgeordneten, jenen selbst aber zum Ersatzmann zu

wählen. Gottsleben übernahm 1863 die Leitung des Hildesheimer »Schleswig-Holstein-Commitees«.

Im Cholerajahr 1867 wurde er mit 208 Einwohnern ein Opfer dieser tückischen

Krankheit.] |

|

Oppermann, Heinrich

Albert: Zur Geschichte des Königreichs Hannover von 1832 bis 1860. Bd. 1, 1832-1848; Bd. 2, 1848-1860. Leipzig: Wigand, 1860-1862. |

|

Rickhey, Fritz:

Bedeutende Persönlichkeiten aus dem Hildesheimer Land. In: Allgemeiner Heimatkalender

für Stadt und Land. Hildesheim, 185 (1954). |

|

Röhrig, Anna Eunike: Die

Deutschkatholiken in Hildesheim.

Ein vergessenes Kapitel Geschichte. In: Hildesheimer

Heimat-Kalender 2001 (2000), S. 80-82. |

|

Schulze, Otto: Die

Entwicklung der Leibesübungen in Hildesheim. In: Alt-Hildesheim.

Jahrbuch für Stadt und Stift Hildesheim 15

(1936), S. 11-17. |

|

Zum 90jährigen Jubiläum des

MTV 1848: Wer war Obergerichtsanwalt Anton Gottsleben? In: Hildesheimer

Allgemeine Zeitung / Gerstenbergsche Zeitung 1938, Nr. 182 (3. Mai), S. 5. |

![]()

![]()